月刊企業年金(企業年金連合会発行)に「ファイナンシャル・ウェルビーイング入門」の連載が始まり、第1回として「ウェルビーイングとは何か。ファイナンシャル・ウェルビーイングとは何か。」が掲載されています。

カテゴリー: 論文・専門誌

ウェルビーイング経営と企業年金(その6)~おのずと「現役世代にアプローチ」できる企業型DC~

企業年金連合会発行「月刊企業年金」の連載「ウェルビーイング経営と企業年金」6回目「おのずと「現役世代にアプローチ」できる企業型DC」が掲載されています。

ウェルビーイング経営と接点がなさそうな企業年金ですが、むしろ社員のウェルビーイングを高める余地が大いにあります。企業型DC(確定拠出年金)は特に、現役世代へ継続投資教育を行う義務づけがあることから、全世代へアプローチが可能です。単なる投資知識習得機会に終わらせず、計画的で安定的な老後資産形成をサポートする会社の制度であることを、うまく社員に理解してもらいたいところです。きっと、社員のウェルビーイングを高める制度にステップアップするはずです。

実際、継続投資教育の受講の効果があってか、MUFJ資産形成研究所の調査では、企業型DC加入者の金融リテラシーは、未加入者と比較して高くなっているそうです。

FPが意識するべき顧客のファイナンシャル・ウェルビーイング〜幸福度向上をライフプランニング、マネープランにどう組み入れるか

2024年9月21日、日本FP学会にて「FPが意識するべき顧客のファイナンシャル・ウェルビーイング〜幸福度向上をライフプランニング、マネープランにどう組み入れるか」を発表してきました。

日本FP学会は、第11回大会(2010年!)に「個人の老後資産形成を実現可能とするための、退職給付制度の視点からの検討と提言」という論文でFP学会賞をいただいていらいのご縁です。実はこの論文、「老後に2000万円」を先取りしていたというなかなかの優れものです(と自慢する)。確定拠出年金の投資教育ガイドラインにライフプランが追加されたことにも一定の影響を与えたとも言われています(と本人が自称する)。

今回は、ファイナンシャル・ウェルビーイングについて、研究データで分かっていることを多数紹介しつつ、それがFPの提案にどう活かせるかポイントをまとめてみました。学究的ではありませんが、実務と学術の融合を目指すFP学会なのでそこはご容赦を、という感じです。

画像はAdobe Firefly にて緊張しながら学会発表するメガネ男子(笑)をAI生成してもらったものです。

社員のウェルビーイング向上は会社にとって大きくプラスである /ウェルビーイング経営と企業年金 月刊企業年金

企業年金連合会発行「月刊企業年金」2024年9月号に、「ウェルビーイング経営と企業年金 第4回」として「社員のウェルビーイング向上は会社にとって大きくプラスである」を寄稿しています。

ウェルビーイングを企業内で議論するとき、しばしば「先に社員を幸せにする施策をうつのはおかしい」という意見があります。「仕事で結果を出すのが先だろう」という昭和的ロジックです。

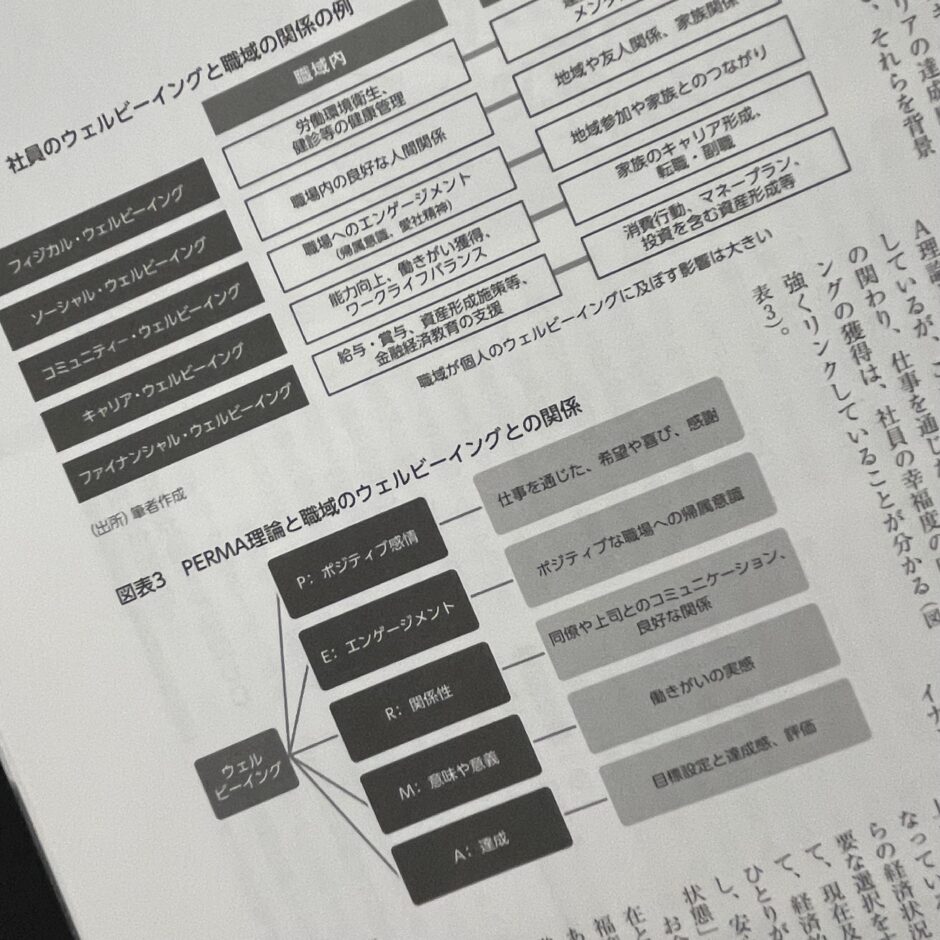

生産性3割向上、売上37%増、離職率6割減少、業務上事故率7割減少といった効果が、「ウェルビーイングの高い人材」と「そうでない人材」のあいだに生じうるということを紹介し、会社が社員の幸福度を高めることは先んじて取り組んでもおかしくないと示しています。

このとき、職域内と職域外で社員のウェルビーイング向上施策があるわけですが、退職金・企業年金制度は職域外、社員の個人的な資産形成と老後の安心のために働きかける制度です。直接業務とはリンクしてこないだけに、どう社員に認知をしてもらい、現役社員のウェルビーイング向上につなげていくかがポイントになります。

ファイナンシャル・ウェルビーイング入門講座(コラム提供)

金融財政事情研究会(きんざい)さんが「ファイナンシャル・ウェルビーイング入門講座」を開講しています。2冊のテキストにファイナンシャル・ウェルビーイングの基本的な考えがぎゅっとまとめられています。

私はコーヒーブレイクとしての章末コラムを5本書かせていただきました。

1.お金のウェルビーイングは増やすことだけでなく、気持ちよく「使うこと」にも

あり

2.推し活もまたお金のウェルビーイング?「自分らしい」お金の使い方がウェルビーイングを高めるヒントかも

3.マネープランやライフプランはウェルビーイングを高めるが、人生の幸せを縛るものではない

4.投資を通じて得られるお金のウェルビーイング~お金を増やすだけでない感覚~

5.退職金・企業年金制度の理解は会社員のお金のウェルビーイング問題の中核かもしれない

金融機関の職員向け、あるいは企業内のウェルビーイング推進担当者向けのテキストとなっていますが、興味がある方はぜひご受講ください。

https://store.kinzai.jp/public/item/edu/C/567

個人目線で一度 ウェルビーイングについて考えてみる~ウェルビーイング経営と企業年金(3) 月刊企業年金

企業年金連合会発行、「月刊企業年金」2024年7・8月号に、連載「ウェルビーイング経営と企業年金」の3回目として「個人目線で一度 ウェルビーイングについて考えてみる」が掲載されています。

ウェルビーイング経営について語る人が「経営目線」で考えるあまり、しばしば「個人目線」でのウェルビーイングについて見失っていることがあります。ウェルビーイング経営は、個人のウェルビーイング向上あってこそ企業にプラスになる話です。

そして、退職金・企業年金制度は、個人の将来の経済的不安を解消し、幸福度の高い現役時代を送るとともに、目の前の仕事に専念し会社にも貢献するような、ウェルビーイングのサイクルに組み込まれている必要があります。

会社の成長につなげる 公的資源活用も一手 社内制度は今一度周知を【人事部のための金融リテラシー入門】最終回

労働新聞の連載【人事部のための金融リテラシー入門】第23回(最終回)「会社の成長につなげる 公的資源活用も一手 社内制度は今一度周知を」が掲載されました。

年始からの連載もこれで最終回となりました。最後は中小企業の金融経済教育推進には公的なサービスを活用することも一考ということで、金融経済教育推進機構の取り組みや東京都の取り組みなどを紹介しています。

労働新聞社> 人事部のための金融リテラシー入門 (会員以外は冒頭しか読めません)

社会人向け金融経済教育の取り組みはウェルビーイング向上にも効果あり

企業年金連合会「月刊企業年金」6月号に「社会人向け金融経済教育の取り組みはウェルビーイング向上にも効果あり」を寄稿しています。連載「ウェルビーイング経営と企業年金」の第2回です。

ウェルビーイング経営というとついつい経営者目線で考えてしまうので(それはそれでおかしくはないわけですが)、社員目線が抜け落ちていることがあります。今回は近年注目されている「金融経済教育」の取り組みを社内で行うことが、社員の金融リテラシーを向上させ、もって社員のウェルビーイング向上、ひいては企業へのエンゲージメント向上や生産性向上にもリンクしてくるのだ、ということを整理しています。

この連載のねらいは「退職金・企業年金もウェルビーイング施策である」と理解いただくことなのですが、退職金・企業年金制度の理解には金融リテラシーが欠かせないこと、ファイナンシャル・ウェルビーイングの視点でも退職金・企業年金制度が重要であることなど、少しずつ説明していきたいと思っています。

人的資本開示と企業年金制度 最も効率的な仕組み 中小企業こそ積極開示を

労働新聞の連載【人事部のための金融リテラシー入門】第22回「人的資本開示と企業年金制度 最も効率的な仕組み 中小企業こそ積極開示を」が掲載されました。

ほぼまとめに入った回なので、前半でも指摘したことを再整理している内容もありますが、企業年金制度って長期的な資産形成の仕組みとしては最も効率的な手法だと思いますので、これを上手に社員に認知してもらい、エンゲージメントを高め、かつ人的資本開示の項目にも盛り込んでほしいですね。中小企業はIRは無関係かもしれませんが、ホームページなどでエンゲージメントに関する情報発信に追加すると好印象につながると思います。

労働新聞社> 人事部のための金融リテラシー入門 (会員以外は冒頭しか読めません)

近年注目される「人的資本経営」「ウェルビーイング経営」とは何か~月刊企業年金

企業年金連合会発行の「月刊企業年金」で「ウェルビーイング経営と企業年金」という連載を1年することになりました。

2024年5月号に第1回「近年注目される「人的資本経営」「ウェルビーイング経営」とは何か」と題して序論のような形でポイントをまとめています。

近年、企業に人的資本経営の重要性が叫ばれる流れと、ウェルビーイング経営を志向する流れは割と重なっているところがありますが、改めて整理しつつ、そこに退職金・企業年金制度が関わってくる余地のあることをまとめています。

人的資本経営といえば「リスキリング」、ウェルビーイング経営といえば「愛社精神」や「健康経営」と思っている人ほど、退職金・企業年金制度の果たす役割を考えてもらえれば、と思っています。